Breve introduzione su vita e opere

La conoscenza

La fisica

Il quadruplice farmaco

Breve introduzione su vita e opere

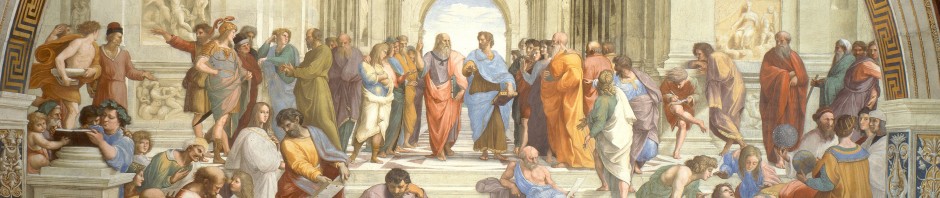

Accanto all’accademia Platonica e al Peripato aristotelico, nacque anche il Giardino di Epicuro. Epicuro nacque a Samo da genitori ateniesi nel 341 a.C. La principale attività nella scuola epicurea era la lettura, lo stesso Epicuro era solito scrivere lettere ai discepoli lontani, queste lettere avevano secondo lui lo scopo di far fissare agli allievi alcuni concetti fondamentali, ed Epicuro attribuisce grande importanza all’esercizio della memoria.

L’opera più importante di Epicuro è l’opera in 37 libri “Sulla natura”, di cui però ci restano solo alcuni frammenti, in quest’opera era compendiato tutto il suo insegnamento. Epicuro non richiedeva ai suoi discepoli una particolare preparazione culturale, qualsiasi età secondo Epicuro era buona per intraprendere il cammino filosofico, in quanto questo aveva in primo luogo una funziona terapeutica.

La filosofia di Epicuro si divide in tre parti: dottrina della conoscenza, fisica ed etica.

La conoscenza

La dottrina della conoscenza si pone il problema di trovare il criterio di verità, il quale viene identificato nelle sensazioni. Ogni sensazione infatti per Epicuro è veritiera, in quanto causata da un flusso di atomi proveniente da oggetti realmente esistenti che avviene per tutti allo stesso modo, per cui a parità di condizioni tutti debbono necessariamente avere le stesse percezioni. Se anche una sola percezione risultasse falsa, secondo Epicuro nulla sarebbe conoscibile, in quanto non si avrebbe più alcun criterio per discriminare il vero dal falso. L’errore nasce dunque nel momento in cui si aggiunge alla percezione l’opinione senza aspettare che questa venga confermata da successive percezioni che si possono avere ad esempio avvicinandosi all’oggetto. La percezione ripetuta dello stesso oggetto dà vita a quelli che sono i concetti generali, oppure prolessi, ossia anticipazioni, è infatti dopo aver visto un determinato numero di volte un cavallo o un uomo che io posso avere in mente quali sono i caratteri che li contraddistinguono senza avere la necessità di averli davanti, così si genera l’esperienza. Il linguaggio per Epicuro è una risposta a flussi di eidola che si muovono dagli oggetti, infatti gli individui delle stesse popolazioni utilizzano gli stessi suoni poiché sono tutti soggetti agli stessi flussi. Per Epicuro, dunque, almeno alcune parole sono naturalmente significanti poiché se fossero tutte convenzionali bisognerebbe ammettere l’esistenza di un inventore del linguaggio, ma questo è assurdo, infatti questo ipotetico inventore avrebbe dovuto avere già una nozione generale sull’utilità del linguaggio ma le nozioni generali abbiamo detto che si creano a partire dalla percezione, quindi avrebbe già dovuto percepire un linguaggio.

Attraverso percezioni e concetti si può risalire da ciò che è visibile a ciò che non lo è, ad esempio dal fumo alla presenza di un fuoco.

La fisica

Egli accetta il materialismo democriteo e accetta che atomi e vuoto siano i costituenti della realtà. A differenza di Democrito, però, Epicuro attribuisce un peso agli atomi, probabilmente partendo dal principio che un corpo privo di peso non può muoversi. Per via del loro peso gli atomi si muovono nello spazio verso il basso, un basso relativo ovviamente poiché nell’universo infinito (poiché il finito è in relazione a qualcos’altro, ma poiché non esiste nulla oltre l’universo questo deve necessariamente essere infinito) non si può trovare un basso e un alto assoluto. Ma se gli atomi cadono lungo traiettorie parallele verso il basso, come fanno ad incontrarsi per dare vita agli aggregati? Epicuro introduce in proposito la dottrina del clinamen o declinazione: gli atomi deviano casualmente dalla loro traiettoria. Parlando di casualità Epicuro nega il meccanicismo democriteo.

Epicuro ammette l’esistenza degli dei, sulla base del fatto che tutti concordano sulla loro esistenza e quello su cui tutti sono d’accordo deve necessariamente essere vero, anche se lui afferma che l’immagine degli dei che hanno gli uomini si basa su prolessi e quindi parte dal sensibile, proprio per questo vengono antropomorfizzati. Gli dei vivono felici e beati negli intermundia, ossia gli spazi che separano fra loro gli infiniti mondi.

Il quadruplice farmaco

Come abbiamo già accennato, la filosofia epicurea ha una funziona prima di tutto terapeutica, essa infatti si pone come obbiettivo l’eliminazione delle quattro paure principali dell’uomo. La prima è appunto la paura degli dei, ma Epicuro la esclude proprio perché attribuisce a loro totale beatitudine, il che esclude la possibilità che loro si occupino delle cose umane. D’altronde nel mondo esiste il male e se gli dei si occupassero delle cose umane ciò significherebbe o che vogliono che il male ci sia oppure che non sono in grado di eliminarlo, in entrambi i casi bisognerebbe supporre l’esistenza di divinità cattive o impotenti e ciò non può essere. L’altra grande paura dell’uomo è la paura della morte, di cui secondo Epicuro è inutile avere paura poiché nel momento in cui si muore anche l’anima, assieme al corpo, si disgrega, ma il disgregarsi dell’anima significa fine della facoltà percettiva, quindi incapacità di percepire la morte. Epicuro afferma che della morte non bisogna avere paura perché quando ci siamo noi non c’è lei e quando c’è lei non ci siamo noi. Epicuro elimina anche la paura di non riuscire a raggiungere il piacere, in cui lui identifica il fine della vita umana. Egli distingue tra piacere cinetico o in movimento e piacere catastematico: il primo è momentaneo ed è sempre accompagnato da dolore, mentre il secondo è stabile e consiste nella totale soddisfazione del desiderio. Ciò comunque non significa soddisfare qualunque desiderio, egli infatti ne individua tre tipi: naturali e necessari, come ad esempio il mangiare o il bere che sono gli unici che vanno soddisfatti interamente, naturali ma non necessari, come ad esempio quelli legati al sesso, e non naturali e non necessari, ovvero la ricchezza o il potere. Epicuro si può quindi definire un edonista in quanto vede nel piacere il fine della vita umana, ma non lo si può definire tale se con edonismo s’intende una dottrina che vuole l’appagamento di ogni piacere. La quarta paura dell’uomo è quella del dolore, ma il saggio sa che il dolore se è intenso dura poco, se è lungo col tempo non sarà più sentito, lo stesso Epicuro mantenne nei confronti delle malattie che lo perseguitarono un comportamento sereno. Per vivere bene quindi un uomo deve effettuare un calcolo di piaceri e dolori, prevedendo quali dolori futuri possono presentarsi con il soddisfacimento di un piacere presente. Eliminate queste quattro paure, l’uomo potrà raggiungere quell’atarassia che gli permetterà di vivere come un dio fra gli uomini.

Per Epicuro l’unico vero luogo in cui piacere e felicità possono essere perseguiti è la ristretta cerchia di amici, l’amicizia era per Epicuro importantissima, infatti non era certo nella città che l’uomo poteva trovare la felicità, di qui il famoso motto epicureo “late biosas”, ossia vivi nascosto. La scuola filosofica era quindi il luogo privilegiato dove cercare questa cerchia di amici.

La giustizia per Epicuro non era altro che una sorta di contratto che consisteva nell’accettare il vincolo di non danneggiare gli altri, a patto che gli altri non danneggino me, un po’ la causa che molto dopo indicherà Hobbes per spiegare la nascita dello stato.