La sospensione dell’assenso

Verità e verosimiglianza

La morale scettica

La sospensione dell’assenso

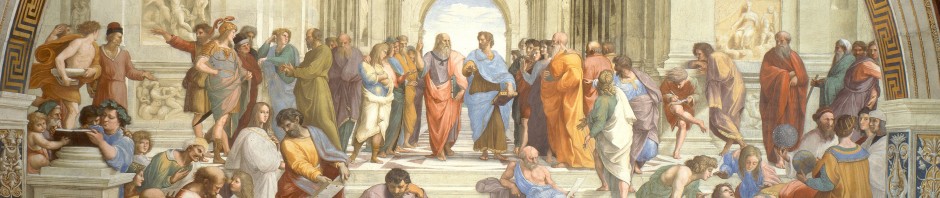

L’Accademia Platonica conobbe una grande svolta nel III secolo con Arcesilao. Arcesilao fu prima allievo di Teofrasto e poi passò all’Accademia, della quale fu scolarca dal 265 a.C. fino alla morte avvenuta nel 240 circa.

Arcesilao prendendo spunto dai dialoghi aporetici di Platone, arrivava alla conclusione che era meglio ammettere di essere ignoranti. La sua forma di confutazione pertanto si presentava, differentemente da quella socratica, come un annientamento della conoscenza, infatti se Socrate voleva far arrivare tramite domande e risposte ad una verità, Arcesilao ha come obbiettivo quello di far esporre al proprio avversario una tesi e poi di esporre e giustificare la tesi opposta, così da arrivare alla conclusione che riguardo ad ogni cosa si possono fare due discorsi contrastanti entrambi tuttavia sensati, quindi nulla è conoscibile.

Arcesilao prendeva per buona la definizione negativa che gli stoici davano del sapiente, cioè che sapiente è colui che non sbaglia mai e nemmeno corre il rischio di sbagliare, ma secondo Arcesilao, l’unica via che poteva permettere al sapiente di raggiungere questo stato era l’epochè, ossia la sospensione dell’assenso. Non esistono criteri di verità poiché esistono rappresentazioni come quella di chi dorme o di chi è pazzo che hanno la stessa valenza delle rappresentazioni catalettiche, ma non esistendo un criterio di verità dare l’assenso equivale ad opinare, proprio del sapiente è invece il non opinare mai, il sapiente stoico era sapiente proprio perchè era riuscito ad uscire dal regno delle opinioni.

Lo scetticismo si rifà, principalmente, alla figura di Pirrone di Elide, il quale affermando che nulla possiamo sapere, arrivava anche a dire che di nulla possiamo sapere gli effetti, Pirrone infatti arrivava anche a farsi mordere dai cani perché “chi mi dice che non sia un bene?”.

Verità e verosimiglianza

A difesa dello stoicismo, Crisippo affermò che Arcesilao si contraddiceva da solo, infatti lui non faceva altro che dare l’assenso all’affermazione che nulla è conoscibile, anche dire “non esiste una verità” equivale a porre come esistente una verità. Una critica simile verrà fatta da Lucrezio nel suo De rerum natura: egli affermava che lo scetticismo è autocontradditorio in quanto se affermo di non sapere niente, non posso sapere nemmeno di non sapere niente.

Dopo la critica di Crisippo diventava necessario formulare meglio la dottrina scettica, a questa formulazione provvide Carneade, tant’è che si dice “senza Crisippo, non ci sarebbe stato Carneade”.

Carneade afferma che riguardo a molte questioni filosofiche, come ad esempio la provvidenza divine, ci sono un sacco di tesi contrastanti e non vi sono prove a favore né dell’una né dell’altra, cosicché anche di fronte ad una previsione che si rivela vera, non ci si può schierare a favore del determinismo. Carneade afferma che nessuna rappresentazione sensibile può assicurare di essere vera, essa può essere vera, ma non lo si può dimostrare.

Il comportamento dello scettico pertanto non si baserà su vero e falso, ma sul probabile o persuasivo. Una rappresentazione per essere considerata persuasiva e quindi criterio in base al quale orientare il proprio comportamento, deve avere tre caratteristiche, la prima è che dev’essere evidente, quindi in condizioni di scarsa visibilità non bisogna affidarsi alla vista, la seconda è che non deve essere contraddetta da altre rappresentazioni e anzi confermata da altre, la terza è che la rappresentazione sia esaminata in ogni sua parte come farebbe un giudice. Sempre Lucrezio nel De rerum natura criticherà il probabilismo di Carneade, infatti per affermare che una cosa è più probabile di un’altra devo comunque avere delle certezze che mi fungano da terzo termine di paragone, non avendo certezze quindi non posso nemmeno parlare di probabilità.

La morale scettica

Sesto Empirico riguardo allo scettico ci dice che esso è “uomo fra gli uomini”, lo scettico pertanto darà sempre l’assenso alle sensazioni naturali come la fame o la sete, si adatterà alla vita comune senza dare alcun valore, lo scettico non dirà mai che il miele è dolce ma che sembra tale.

La sospensione dell’assenso genera l’atharassia, ovvero la mancanza di turbamento, l’uomo infatti essendo pienamente cosciente che il sapere non può essere raggiunto, non si affaticherà per raggiungerlo.