La vita

Le fonti

L’indagine filosofica: la maieutica

La morale: il fine dell’uomo

La vita

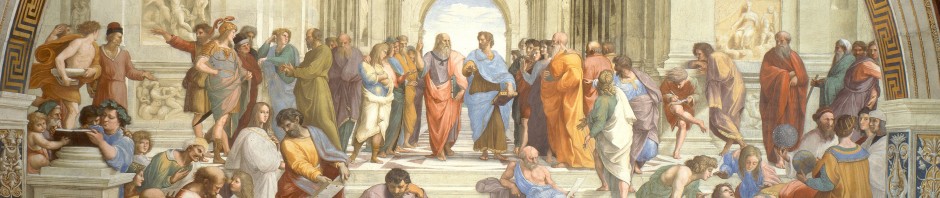

Con Socrate nasce ufficialmente la figura del filosofo.

Nacque ad Atene nel 470-469 a.C. e si dedicò solo ed esclusivamente all’indagine filosofica per tutta la sua vita, in più occasioni infatti fu costretto a ricorrere all’aiuto economico degli amici. Nel 399 fu presentato da Meleto, un atto di accusa contro Socrate, richiedendo la pena di morte poiché questo si era rifiutato di riconoscere gli dei ufficiali della città e di averne introdotti di propri e di aver così corrotto i giovani. Il tribunale votò per la sua morte e Socrate fu ucciso facendogli bere la cicuta, un veleno.

Le fonti

Socrate non scrisse nulla, tutto quello che sappiamo di lui lo sappiamo grazie ai testi di suoi discepoli o contemporanei, le fonti principali sono quattro e sono: 1) Platone, senza dubbio la più completa e attendibile in quanto Platone fu allievo diretto di Socrate e filosofo vero e proprio; 2) Senofonte, che però fu un generale che con Socrate parlò principalmente di guerra, dimostrazione del fatto che Socrate era in grado di modulare il suo discorso in base a chi aveva di fronte; 3) Aristotele, che ci offre un racconto di Socrate il più oggettivo possibile tant’è che la sua testimonianza è stata a lungo ritenuta la più attendibile nonostante Aristotele non avesse conoscenza diretta di Socrate, e 4) Aristofane, l’unico a darci un’idea negativa, anche se in realtà non era intento vero e proprio di Aristofane quello di attaccare Socrate, ma piuttosto attaccare l’intera categoria dei filosofi per suscitare il riso in linea col suo mestiere di commediografo. Nelle Nuvole di Aristofane Socrate è rappresentato come un sofista con la testa fra le nuvole che insegna come render più forte l’argomento in apparenza più debole, così che i figli si sentano legittimati a dimostrare al padre che è diritto dei figli bastonare i padri, sulla scena poi si passa all’azione, capiamo così cosa intendessero gli accusatori quando accusavano Socrate di corrompere i giovani.

Obbiettivo principale comunque della maggioranza degli autori che scrissero di Socrate era quello di delegittimare le accuse che gli erano state fatte, diventava necessario quindi contrapporre la figura di Socrate a quella di tutti gli altri uomini, evidenziando il suo modo di vivere filosofico, è proprio a proposito di Socrate che nasce il termine filosofia. Tuttavia né Platone né Senofonte vollero essere degli storici di Socrate ed è quasi sicuro che negli scritti della vecchiaia Platone metta in bocca a Socrate teorie non sue. Senofonte raccoglie nei Memorabili più dialoghi tenuti da Socrate con diversi interlocutori, a volte lunghi e articolati, a volte invece brevi che giungono velocemente ad una massima. Socrate ci viene presentato in questi scritti come un cittadino ligio al dovere e alle tradizioni, che mira al bene dei suoi concittadini e della città.

Senofonte ci parla dell’attività di Socrate come guidata da un demone, a cui accenna anche Platone. Solo che mentre per Platone l’attività del demone è soltanto inibitoria ossia trattiene Socrate dal compiere alcune azioni, per Senofonte esso lo spinge ad agire in un determinato modo. Anche Senofonte comunque ci presenta alcuni aspetti strani della figura di Socrate, come ad esempio il fatti di non sentire il bisogno del cibo o dei vestiti, tant’è che la sua vita appariva qualitativamente peggiore di quella di uno schiavo, ma Socrate a questa osservazione risponde che la vera felicità consiste nel non aver bisogno di nulla, nell’autosufficienza, raggiungibile seguendo il precetto dell’oracolo di Delfi che invita a conoscere se stessi.

L’indagine filosofica: la maieutica

L’indagine di Socrate è principalmente un’indagine morale, condotta con persone in carne e ossa mediante la dialettica, ovvero il metodo delle domande e risposte. Il punto di partenza di Socrate è la sua ammissione di sapere di non sapere, pertanto se vuole sapere è necessario parlare con altri che dicono di sapere come i politici, i poeti e gli artigiani. Da questi discorsi resta però deluso nello scoprire che in realtà tutti questi non sanno nulla e arriva così alla conclusione paradossale che Socrate è il più sapiente di tutti gli uomini (come l’oracolo di Delfi aveva detto) poiché è l’unico che sa almeno una cosa, ovvero quella di non sapere. L’indagine Socratica parte sempre da domande del tipo “che cosa è x?”, alle quali l’interlocutore da una prima risposta che Socrate accetta come fosse una perla di saggezza per poi tra una domanda e l’altra distruggerla senza pietà, portando così l’interlocutore in una situazione senza via d’uscita, un’aporia. Questa prima parte dell’indagine socratica si chiama èlenchos, ovvero confutazione. Di fronte a questa confutazione si può fuggire, oppure la si può accettare per riprovare a dare una definizione più corretta di x che tenga conto delle critiche mosse da Socrate.

Platone nel Teeteto paragona la parte positiva della dialettica alla maiuetica, fa dire infatti a Socrate che lui svolge lo stesso mestiere di sua madre, che era una levatrice, solo che invece di far partorire i corpi fa partorire le anime, infatti essendo sterile di conoscenza, lui si preoccupa di farla generare ai suoi interlocutori per poi, da brava levatrice, analizzare questa conoscenza partorita per capire se è valida o meno.

La morale: il fine dell’uomo

Obbiettivo dell’uomo secondo Socrate è il raggiungimento della felicità, quindi la sua filosofia morale è una forma di eudemonismo, dal greco eudaimonia ossia felicità. Per raggiungerla è necessario possedere il sapere che renda capaci di ciò. Socrate afferma ciò partendo dal paragone con le tecniche, infatti il buon artigiano per riuscire bene nel suo lavoro deve possedere il sapere che glielo consente, così come il buon politico, ogni cosa fatta nella maniera corretta presuppone il possesso del sapere che permette di farlo, così anche la felicità per essere perseguita presuppone il possesso di un sapere che permetta di essere giusti. La virtù per Socrate consiste nel sapere distinguere che cosa è bene da che cosa è male, ma nessuno sapendo che una cosa è male la farebbe sapendo i danni che ciò gli causerebbe. Ne consegue perciò che nessuno fa il male volontariamente, ma solo perché non è in possesso di quel sapere che gli consentirebbe di fare il bene. L’uomo deve quindi curare la sua anima, liberandola dall’ignoranza e dall’ingiustizia, così, nel Gorgia, Platone fa dire a Socrate che è meglio subire un ingiustizia che commetterla e qualora la si commetta è meglio essere puniti che farla franca, poiché soltanto con la punizione l’anima può essere purificata.

Il filosofo può così affrontare tutto senza timore, morte compresa. Nell’Apologia Socrate dice ai suoi discepoli che loro andranno verso la vita e lui verso la morte, ma non è dato sapere chi va verso una strada migliore, della morte non bisogna avere paura perché o è cessazione totale e quindi non c’è nulla da temere, oppure non lo è e questo consentirà a lui di continuare anche nell’aldilà la sua indagine filosofica, unico fine della sua vita.