Galeno nacque a Pergamo nel 129 d.C., nel 169 fu richiamato da Marco Aurelio a Roma prima come medico militare e poi come medico di corte. A Roma Galeno scrisse numerose opere: per lui la scrittura era importantissima, ciò ci viene testimoniato anche dalla sua affermazione secondo cui la natura aveva dotato l’uomo delle mani per scrivere.

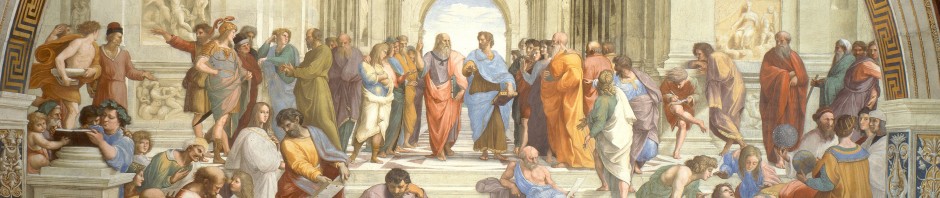

Per lui il medico non doveva avere soltanto conoscenze mediche, ma doveva avere conoscenze che spaziassero in tutti i campi del sapere: doveva essere capace di applicare alla medicina le tre parti in cui tradizionalmente era divisa la filosofia, ossia logica, la fisica e l’etica. Quest’ultima in particolare: infatti, il buon medico doveva possedere la virtù, in particolare il disprezzo delle ricchezze e la filantropia.

Per quanto riguarda la logica, lui aggiunge ai sillogismi categorici e ipotetici, quelli di relazione, particolarmente validi nel campo matematico, esprimibili nella formula “A è uguale a B”, “B è uguale a C”, “allora A è uguale a C”, che esprime né più né meno la proprietà transitiva dell’uguaglianza.

Galeno rifiuta lo stoicismo e l’epicureismo e ravvisa il momento di massima speculazione filosofica nel platonismo e in secondo luogo nell’aristotelismo, tuttavia egli respinge in modo categorico alcune questioni a suo parere non risolvibili come ad esempio l’essenza della divinità, oppure l’immortalità dell’anima, in quanto non esistono dati adeguati che consentono di trovare una soluzione, inoltre queste questioni non avrebbero alcuna utilità pratica.

Da Ippocrate egli permuta la teoria umorale, secondo cui l’uomo è composto da quattro umori, ossia bile gialla, bile nera, sangue e flegma, e dalla diversa proporzione tra questi umori dipende il temperamento di ogni singolo uomo.

Sulla scia di Platone e Aristotele egli pone maggior attenzione nei confronti della causa finale e nel farlo si rivela più vicino al primo che al secondo, infatti interpreta questo finalismo come provvidenza divina. Si pone quindi in contrasto con le varie dottrina meccaniciste e atomistiche, che trovavano grandi consensi in campo medico: dando alla natura un ordine teleologico, egli, infatti, osservava come ogni organo avesse la proprietà o di attirare, o di trasformare o di espellere e che le funzioni di ogni organo corrispondevano perfettamente alla qualità che gli era propria, questo non poteva non essere segno di un disegno divino. Sempre da Platone, Galeno mutua la concezione dell’anima, tripartita in razionale, animosa e appetitiva, localizzando le parti rispettivamente nel cervello, nel cuore e nel fegato.

La medicina, con Galeno, tentava di riprendersi il ruolo che le era stato sottratto dalla filosofia, proponendosi anche come cura per i malvagi: questi, qualora si fossero rivelati irrecuperabili, si sarebbero dovuti sopprimere perché pericolosi e non perché colpevoli, così come lo scorpione non è colpevole del veleno che porta con se.