Proclo fu il maggior rappresentante del neoplatonismo ateniese, egli nacque nel 412, studiò ad Alessandria ma poi si spostò ad Atene.

I suoi sforzi furono direzionati soprattutto allo studio della filosofia platonica, tant’è che scrisse numerosi commenti alle sue opere. Negli Elementi di Teologia egli offre una sistemazione di tutto il pensiero platonico, l’opera ricalca la struttura degli Elementi di Euclide, che secondo lui non era un libro fra tanti ma era il testo attraverso cui veniva chiarito l’ordine eterno e immutabile della geometria. Egli non ravvisa metodo migliore per esibire quest’ordine di quello utilizzato da Euclide, ovvero quello di seguire un rigoroso metodo, partendo da premesse e giungendo a conclusioni.

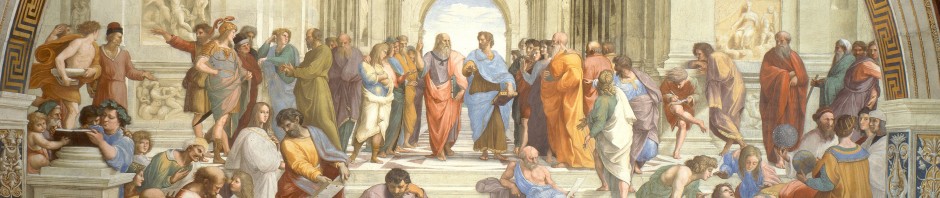

Egli riprendendo alcuni studi sul Parmenide platonico già cominciati dai suoi maestri Plutarco e Siriano, afferma che tutta la questione del rapporto fra uno e molti presente nella seconda parte del dialogo riguarda la teologia platonica, la quale è l’esito di un processo che parte direttamente dagli dei, passa per l’orfismo e il pitagorismo e arriva fino a Platone. Platone viene visto quindi come un autore ispirato direttamente dalla divinità e i suoi interpreti, tra cui lo stesso Proclo, non sono altro che i garanti della continuità della rivelazione. Proclo quindi si contrappone ad Aristotele il quale era convinto che l’ultima filosofia fosse il canone attraverso cui valutare il passato poiché compimento di questo, per Proclo, invece, il passato era molto più importante del presente: egli non fa altro che estendere il discorso fatto da Plotino riguardo alla metafisica anche alla storia della filosofia.

Egli è in disaccordo con Giamblico e afferma, sempre sulla linea del Parmenide di Platone, che sopra l’Uno non può esservi nulla poiché questo è la semplicità assoluta. L’uno però non può contenere le cause di tutte le realtà inferiori, questo infatti sarebbe in disaccordo con l’unità, queste sono quindi contenute in ipostasi successive che Proclo chiama enadi e sono identificate con le divinità pagane. Nella Teologia platonica egli organizza tutte queste enadi secondo una precisa scala gerarchica in cui ad un livello più basso corrisponde un minor potere. Questa scala gerarchica è organizzata sulla base del principio secondo cui due elementi devono essere necessariamente collegati da un terzo elemento intermedio che abbia qualcosa in comune con ciascuno dei due. L’azione delle enadi si esprime sottoforma di provvidenza. Mentre l’Uno è inconoscibile, queste enadi sono conoscibili mediante le cose da loro prodotte.

L’emanazione per Proclo non è composta soltanto dal momento della derivazione e quello del ritorno, egli infatti individua tre momenti: il primo è la monè in cui il principio permane nella sua causa, il secondo è la pròodos in cui il principio procede da tale causa e l’ultimo è l’epistrophè in cui il principio tenta di tornare ad essa.

Il male del mondo materiale è presente soltanto nelle singole parti, mentre nel tutto non si può identificare un male. Anche il male comunque può tornare all’Uno, però egli non è d’accordo con Plotino quando questo dice che esiste una parte dell’anima che non è caduta, così la salvezza va cercata nella teurgia, il cui fine è ravvisato nell’estasi mistica.